テンコです!

小6男子を育てるアラフォーシングルマザーです。

テンコ

テンコ離婚してかれこれ4年目に突入しましたが、たくさんの支援制度に支えられ、安定した黒字家計を維持できています。

- お金がない状態で離婚して不安でいっぱい

- 子どもに貧しい思いをさせたくないけど、正直きつい

- お金がなくて精神的に追い詰められてる

こんな状態の方も多いかもしれませんね。

ですが、安心して下さい。そんなシングルマザーのために、様々な支援制度があります。

この記事では、小さなお子様を育てるシングルマザーを対象に、今すぐ使える支援制度についてまとめています。

ぜひ最後まで読んで、自分が使える制度があるかチェックして下さい。

あなたの新しいスタートが希望のあるものになりますように。

ひとり親家庭のための経済的支援制度

児童手当

18歳の3月31日までの子どもを養育する保護者に支給される。ひとり親かどうかは関係ありません。

| 項目 | 概要 |

|---|---|

| 受給対象者 | 18歳の3月31日までのお子さんを養育する保護者 |

| 支給額 | 3歳まで:15,000円(第3子以降は30,000円) 3歳以上:10,000円(第3子以降は30,000円) |

| 支給時期 | 偶数月(申請の翌月から支給開始) |

| 申請方法 | 住所のある市区町村に認定請求書を提出 |

支給口座が元夫になっている場合は、早めに市役所で変更を申請しましょう!

児童扶養手当(母子手当)

前年度所得に応じて、子どもの人数を加味した支給金額を給付されます。

| 確認項目 | 概 要 |

|---|---|

| 支給対象者 | 18歳の3月31日までの子供を養育しているひとり親(障がい児は20歳未満) |

| 支給額 | 1人め約46,690円2人め11,030円上乗せ※全額支給の場合 |

| 支給時期 | 申請翌月から開始(1月、3月、5月、7月、9月、11月に支給) |

| 申請方法 | お住まいの市区町村役所の福祉(子育て支援)窓口 |

| 必要書類 | 戸籍謄本 健康保険証等の写し(マイナ保険証) 年金手帳 請求者名義の預金通帳の写し 身分証明書 印鑑 前年の所得を確認できる書類(源泉徴収票) |

ただし、次の場合は支給の対象にはなりません。

- 児童が里親委託や児童福祉施設入所中

- 申請者・児童が日本国内に住所を有しない

- 請求者に配偶者(事実婚含む)がいる場合

- 児童が請求者と同居しない場合(※父子家庭・母子家庭の逆の場合を除く)

手続きに必要な書類を揃えるのは大変ですが、マイナンバーカードを作っておくとスムーズです。

特別児童扶養手当

身体または精神に障がいのあるお子さんを養育する保護者に支給される手当で、ひとり親かどうかは関係ありません。

| 項 目 | 概 要 |

|---|---|

| 支給対象者 | 精神または身体に障害を有する20歳未満の子どもの養育者 |

| 支給条件 | 申請者本人および同居の扶養義務者の前年所得が所得制限以下であること |

| 支給額 | 重度障がい児(1級):56,800円、中度障がい児(2級):37,830円 |

| 支給時期 | 支給認定が降りた翌月から、年3回(4月、8月、12月)4か月分をまとめて振込 |

| 申請方法 | 市区町村役所の福祉(子育て支援)窓口 |

| 必要書類 | 特別児童扶養手当認定請求書 診断書 戸籍謄本または抄本 所得証明書 身分証明書 振込先通帳のコピー |

ひとり親家庭のための医療福祉の支援制度

生活水準が低いひとり親家庭の医療費を、一部負担をしてもらえる制度があります。

ひとり親家庭等医療費助成

| 項 目 | 概 要 |

|---|---|

| 支給対象者 | 18歳の3月31日までの子供を養育しているひとり親とその子ども(障がい児は20歳未満) |

| 支給条件 | 事前に受給資格の認定が必要。扶養義務者の所得制限あり。 |

| 還付額 | 1か月の医療費が1施設500円を超えた分が還付 |

| 還付時期 | 10日までに申請すると申請月末に振込 |

| 申請方法 | 市区町村の福祉(子育て支援・保健福祉)課 |

| 必要書類 | ひとり親家庭等医療費助成申請書 健康保険の資格確認書類 戸籍謄本 児童扶養手当証書 住民票の写し 所得証明書 本人確認書類 振込先口座がわかる書類 医療費領収書 ひとり親家庭等医療費受給資格者証 |

子どもの医療費助成

| 項 目 | 概 要 |

|---|---|

| 対象者 | 住民税非課税世帯 生活保護受給世帯 児童扶養手当受給世帯 生活福祉資金貸付利用世帯 |

| 無償化 | 学用品費、給食費、通学費、学校行事費、制服費など |

| 申請方法 | 学校から配布される「就学援助制度申請書」に必要事項を記入し、学校へ提出 |

| 必要書類 | 申請書 住民票の写し 所得証明書 その他 |

障害児福祉手当

| 項 目 | 概 要 |

|---|---|

| 支給対象者 | 在宅で常時特別の介護を必要とする20歳未満の重度障がい児を養育する保護者 |

| 支給条件 | 申請者本人および同居の扶養義務者の前年所得が所得制限以下であること |

| 支給額 | 月額16,100円 |

| 支給時期 | 年4回(2月・5月・8月・11月)に各期間分をまとめて振込み |

| 申請方法 | 福祉事務所または市区町村の障害福祉担当窓口 |

| 必要書類 | 障害児福祉手当認定請求書 診断書 戸籍謄本または抄本 障害児福祉手当所得状況届 所得証明書 身分証明書 身体障害者手帳または療育手帳の写し 通帳の写し 印鑑 |

ひとり親家庭の税金控除、年金の減免・分割

税制面でも、負担軽減策が取られているので、漏れのないように申告しましょう。

所得税・住民税の控除

| 項 目 | 概 要 |

|---|---|

| 控除対象者 | ひとり親で生計を同一にする子(その年中の総所得金額等が58万円以下の者)がいる |

| 支給条件 | 前年度所得が500万円以下 |

| 控除額 | 所得税:一律35万円 |

| 反映時期 | 所得税の調整額還付は翌2月以降 住民税は次年度分から反映 |

| 申請方法 | 確定申告にて「ひとり親控除」欄にチェックを入れる |

| 必要書類 | 確定申告書※給与所得者は職場の年末調整 |

職場の年末調整の際に以下のようにチェックを入れましょう。

国民健康保険料の軽減

| 項 目 | 概 要 |

|---|---|

| 対象者 | 離婚を機に、扶養から外れて国保に加入する人。前年度所得が少ない人。 |

| 減免額 | 前年度所得に応じて2〜7割減免 |

| 申請方法 | お住まいの自治体の年金窓口 |

| 必要書類 | 国民年金保険料免除・納付猶予申請書 本人確認書類 個人番号(マイナンバー)が確認できる書類 |

婚姻中扶養に入っていた場合は、扶養から外れた日から14日以内に国保に入る手続きをしなくてはなりません。

災害や特別な事情で支払いが困難な場合は、減免や納付猶予が受けられる場合があるので、役所の年金窓口で手続きをしましょう。

ただし、支払っていない部分に関しては将来の年金額に反映されるので、10年以内の追納をオススメします。

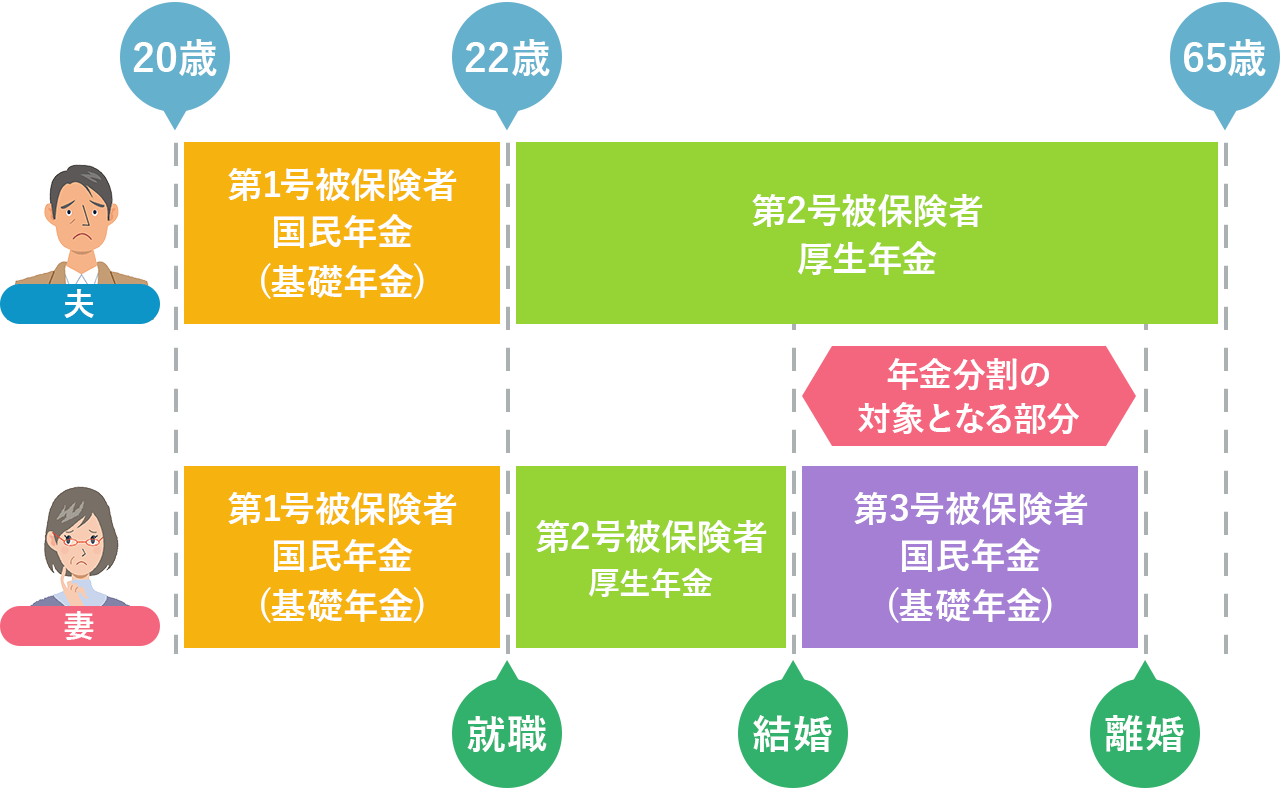

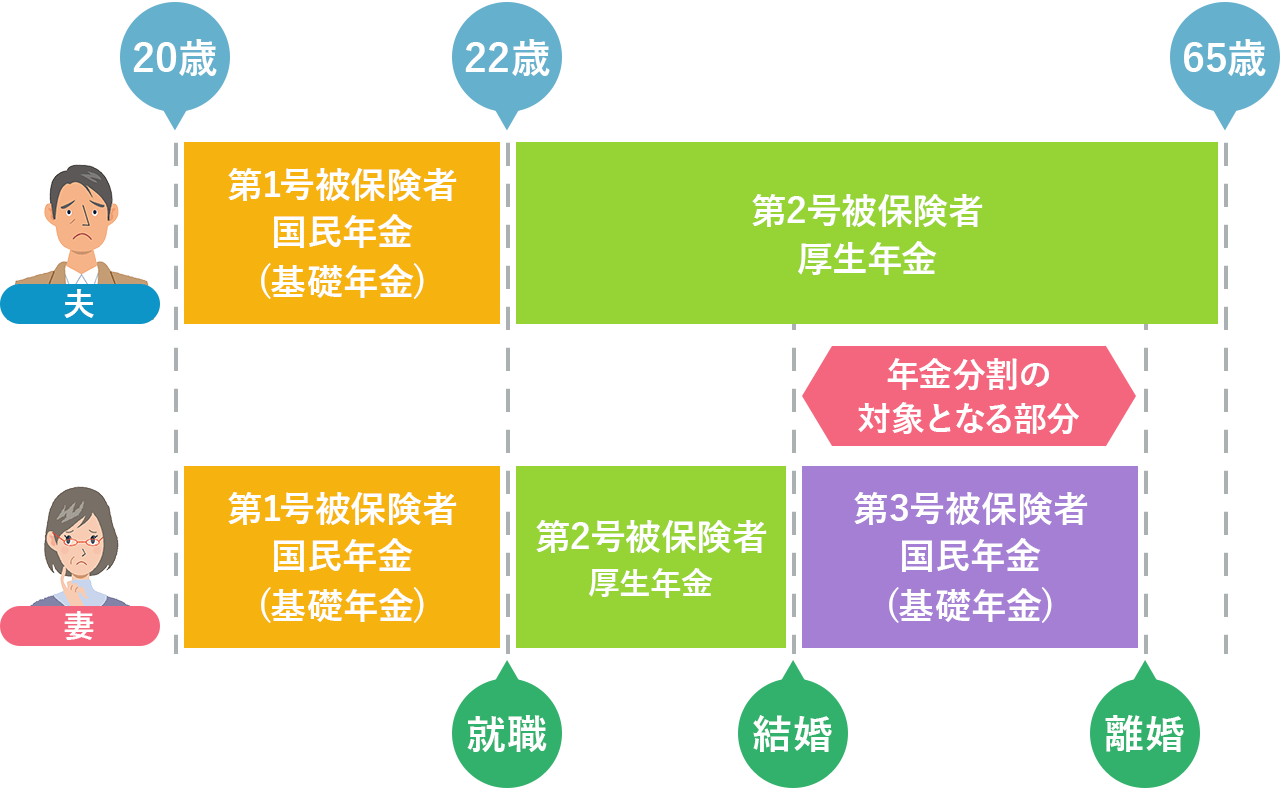

離婚後の年金分割

婚姻中に育児に専念するなどで家庭に入り、配偶者の扶養に入っていた方は第3号被保険者となります。

夫婦で支払った婚姻中の年金分を、将来受け取れるように分割請求することができます。

詳しくは年金分割の正しい知識、離婚後の生活を守るためにで解説しています。

ひとり親家庭のための教育支援制度

子どもに不利益が生じないように、経済的なサポートがあります。見落とさないようにチェックしましょう。

保育料無償化

対象児の保育料が無償化される制度です。一部の認可外保育施設やベビーシッターは対象外ですが、上限額を設けてあります。

| 項 目 | 概 要 |

|---|---|

| 対象者 | 3歳以上児 住民税非課税世帯は0歳から無償 |

| 申請方法 | 市区町村役所(子育て支援窓口)で「保育認定申請書」を提出し、認定証を受け取る |

| 必要書類 | 住民票 所得証明 健康保険証 印鑑 |

小・中学校就学援助制度

学校生活に必要な学用品などを支援してくれる制度です。

学童の利用料も支援してもらえて助かりました!

| 項 目 | 概 要 |

|---|---|

| 対象者 | 住民税非課税世帯 生活保護世帯及びそれに準じる世帯 |

| 支援内容 | 学用品、給食費、修学旅行費、校外活動費など |

| 申請方法 | 子どもが通う学校より取得し、提出 |

| 必要書類 | 就学援助申請書 支援の根拠となる申請書 通帳の写し |

より詳しい内容は教育費がやばい!子どもに不自由させない為の就学援助制度を解説で紹介しています。

高等教育修学支援制度(大学無償化)

低所得世帯のお子さんの進学を支援するための制度です。

| 項 目 | 概 要 |

|---|---|

| 対象者 | 住民税非課税世帯、低〜中所得世帯、多子世帯、理工農系進学者 |

| 支援内容 | 入学金・授業料の減免 給付型奨学金 |

| 申請方法 | 高校在学中に日本学生支援機構へ申請 進学後に学校の奨学金窓口へ申請 |

| 必要書類 | 住民税非課税証明書または課税証明書 マイナンバー提出書類 奨学金申込書 在学証明書(在学採用のみ) |

収入要件や申請の流れは、経済的に困窮してても子どもの進学を諦めずにすむ方法で詳しく解説しています。

ひとり親家庭の自立支援制度

ひとり親のスキルアップをフォローする制度もあります。該当する場合は申請しましょう。

ひとり親家庭向けJR通勤定期乗車券割引制度

子どもが高校生になる頃に必要になるかもしれませんね。子どもが成人するまで、継続的なサポートが有難いです。

| 項 目 | 概 要 |

|---|---|

| 支給条件 | 児童扶養手当受給世帯(受給者および同一世帯員) 自治体ごとの所得制限や居住期間要件を満たすこと(非課税世帯など優遇措置あり) |

| 助成額 | 通勤定期乗車券を3割引で購入できる制度 |

| 助成タイミング | 医療機関窓口で「こども医療費受給者証」を提示した時(即時) |

| 申請方法 | 自治体の(こども家庭支援課・福祉課など)「特定者資格証明書」と「特定者用定期乗車券購入証明書」を交付申請 |

| 必要書類 | 児童扶養手当証書の写し 申請用写真 住民票の写し 印鑑 所得証明書 |

- 定期券購入後の払い戻し・差額返金はできません。

- 学割など他の割引制度との併用は不可です。

高等職業訓練促進給付金・終了支援給付金

高等職業訓練促進給付金は、主に職業訓練中に必要な生活費を負担してもらえる制度です。卒業後は終了支援給付金を受給できます。

職業訓練の対象となる職業は主に「士業」となります。

看護師(准看護師)、保育士、介護福祉士、作業療法士、理学療法士、歯科衛生士、美容師、社会福祉士、調理師など

今後の傾向として、IT産業の人材不足が予測されていて、支援対象の広がりを見せています。

| 項 目 | 概 要 |

|---|---|

| 支給条件 | 6か月以上、養成機関で就業するひとり親 児童扶養手当を受ける所得水準にある人 この制度を初めて利用する人 |

| 訓練促進費 | 住民税課税世帯:月額7万500円(最終12か月は11万500円)※上限4年 住民税非課税世帯:月額10万円(最終12か月は14万円) |

| 終了支援給付金 | 住民税課税世帯:25,000円 住民税非課税世帯:50,000円 |

| 支給時期 | 支給は申請した月分から、毎月または隔月振り込まれる |

| 申請方法 | 自治体の担当窓口(こども家庭支援課・福祉課など)へ必要書類を提出 |

| 必要書類 | 給付金申請書 戸籍謄本または抄本 住民票の写し 児童扶養手当証書の写し 養成機関の受講証明書 所得・課税証明書 振込先口座の通帳の写し 本人確認書類 過去に給付金を受けていないことの宣誓書等 |

自立支援教育訓練給付金

職業訓練のために指定の講座を受講した場合に、受講料の6割が受講後に支給されます。

| 項 目 | 概 要 |

|---|---|

| 支給条件 | 講座受講が適職に就くために必要と認められること |

| 支給額 | 受講料の6割を支給※上限20万円 |

| 支給時期 | 受講完了後 |

| 申請方法 | 受講修了後、「自立支援教育訓練給付金申請書」を管轄窓口に提出 |

| 必要書類 | 給付金申請書 受講(修了)証明書または修了証の写し 受講料領収書の写し 母子家庭自立支援給付金証書の写し 自立支援プログラム策定の実施証明書 住民票の写し 振込先口座がわかる通帳の写し 本人確認書類の写し |

専門教育分野では、終了後1年以内に資格を活かして就職した場合に更に受講料の25%が上乗せして支給されます。

ひとり親家庭向け貸付制度

一度に大きな金額が必要になった時に、低利子または無利子で貸し付けてもらえる制度があります。

入学準備金貸付制

入学準備金貸付制度は、養成機関に入学する際の入学準備金や教材費、交通費を自治体から無利子、または低利で貸し付けられる制度です。

| 項 目 | 概 要 |

|---|---|

| 貸付条件 | 児童扶養手当受給者 「高等職業訓練促進給付金」の支給決定を受け、現在も在学中であること |

| 貸付金額 | 最大50万まで |

| 返済 | 連帯保証人がいれば無利子、いなければ年利1.0% |

| 窓口 | 自治体の福祉事務所、または社会福祉協議会 |

卒業後、取得した資格を使って就職するなど、一定の要件を満たせば全額返還免除になります!

母子父子寡婦福祉資金貸付制度

ひとり親世帯の経済的な自立を支援し、子どもの福祉を増進することを目的とした貸付制度です。

貸付には審査があります。

貸付の種類によっては、連帯保証人が必要です。

| 項 目 | 概 要 |

|---|---|

| 貸付条件 | 申請時点の世帯年間所得が自治体の定める上限以下 過去に税金や返済の滞納がないこと |

| 貸付の種類 | 就学資金 修学支度資金 就職支度資金 生活資金など |

| 貸付金額 | 資金の使途に応じて12種類以上があり、貸付限度額・据置期間・償還期間はそれぞれ異なります。 |

| 返済利率 | 原則無利子。保証人がいなければ低利(1.0%)等 |

| 窓口 | 自治体の福祉・こども家庭支援課 |

ひとり親家庭の住まいの支援

賃貸で再スタートするなら、家賃補助制度や所得に応じて家賃が抑えられる公営住宅があります。

ひとり親家庭等住宅手当

ひとり親家庭が民間賃貸住宅や公営住宅に入居する際、家賃の一部を助成する制度です。

| 項 目 | 概 要 |

|---|---|

| 支援条件 | 児童扶養手当を受給しているか、同程度の所得水準であること 小学生以下の子どもを扶養しているひとり親 |

| 支援の内容 | 家賃や所得に応じて家賃が階層設定されることが多い |

| 窓口 | 自治体の福祉・こども家庭支援課 |

| 必要書類 | 住宅手当申請書 児童扶養手当証書の写し 賃貸借契約書の写し 住民票の写し 所得証明書 預金通帳の写し(振込先口座) |

公営住宅の優遇措置

ひとり親家庭は公営住宅の定期募集において、一般世帯よりも優先的に入居枠が設けられます 。

家賃がいくらになるのか、大まかな計算方法はコチラの動画で解説されています。

| 項 目 | 概 要 |

|---|---|

| 家賃 | 家賃算定のベースとなる「収入認定」にて算定 |

| 抽選方法 | 複数の抽選番号を割り振ることで当選確率を高めるなどが行われます。 |

| 窓口 | 福祉課・子ども家庭支援課・住宅課 |

| 必要書類 | 住宅手当(優遇入居)申込書 児童扶養手当証書の写し 住民票の写し 世帯全員の所得証明書 賃貸借契約書の写し 税の完納証明書 振込先口座がわかる書類 連帯保証人関係書類 |

それでも近くに学校があるエリアは激戦地。

空きが出ません。。。

この他、公営住宅の入居倍率を鑑みて、住居確保に配慮がいる人を対象とした「セーフティネット住宅制度」があります。

民間の空き家などを改修・再利用し、入居しやすい環境を整えています。

離婚後の住まいに悩んでいる方は、離婚後どこに住む?何を優先する?判断材料を解説で優先順位を整理するポイントを紹介しています。

ひとり親家庭の公的支援制度|まとめ

今回は、ひとり親世帯が受けらえる支援について解説しました。

多くのひとり親家庭が該当するのは、「児童扶養手当」「ひとり親医療助成」「就学援助」「ひとり親控除」あたりでしょうか。

当事者になって初めて知る支援制度ばかりだと思いますが、知らないと損することが多いです。ここに紹介した以外にも、独自に手厚い支援がある自治体もあるかと思います。

新しい生活をスタートさせる上で、経済的な基盤をしっかりしておくことは、とても重要です。

私は、離婚前に情報収集をしまくっていたので、すぐに手続きを済ませました。それでも、児童扶養手当が支給されるまでは赤字続きでした。

手続きは早めに!

反映には時間がかかります。

最後までお読みくださり、ありがとうございました。

ではでは。

コメント