テンコです!

離婚がよぎるけれど、パートの自分に生活を維持できるか不安

そんな風に考えて、苦しい結婚生活に区切りをつけられずにいませんか?

まして、子連れでの離婚を考えている場合、経済的に成立するのか不安で二の足を踏む気持ちはすごく分かります。

実は、パートでも手当や養育費を受け取ることが出来れば、なんとか生計を立てることは可能です。

私も離婚当時、扶養内パートで働いていました。

幸いある程度貯金があり、子どもも1人だったため、離婚に踏み切れました。

ですが、貯金に手をつけないように生活するのはかなりハードルが高く、公的支援を受けるまでは赤字続きでした。

テンコ

テンコそんな私が黒字化できたのは、離婚前にとにかくリサーチしまくったからです。

- 離婚後の生活拠点を決める

- 離婚後の必要生活費を詳細に洗い出す

- 収入(給料、手当)を把握する

- 支出を把握する

- 将来リスクの想定を概算する

今回は、今だから分かるリサーチポイントを踏まえて、離婚後の生活設計のシュミレーションをして、安心を手に入れて頂きたいと思います。

※但し、身の危険を感じている場合は先に安全を確保する必要があります。

まずは離婚後に必要な生活費を洗い出そう

- 世帯構成(本人、子どもの年齢・人数)

- 住居形態の予定(賃貸/ 持ち家/実家)

- 現在の手取り収入(パート手取り額)+見込み(離婚後の勤務時間/収入変化)

- 養育費の見込み(金額・支払い開始時期・支払い方法)

- 親の支援の有無(実家の援助など)

できるだけ詳細にシュミレーションしましょう。

離婚後の生活拠点をまずは決定しましょう。

それによっては転職が必要になったり、引っ越し費用の確保も必要になってきます。

ある程度蓄えがあれば、新たに心機一転でもいいでしょうが、不安な場合は暫く実家を頼り、次の生活の準備をする選択もあります。

総務省の生活費(2019年)によると、母子世帯の生活費は月額20万円程度のようです。もちろん、世帯人数や年齢による変動はありますが、一つの目安として参考にされるといいと思います。

ちなみに母子世帯の子どもの平均は2人です。

離婚後の予定収入を全て書き出す

労働収入

現在はパート収入のみでも、元の生活コストが低かったり、養育費や給付金でなんとかなる場合もあります。

離婚を機にフルタイムや転職を考えている場合は、どのくらいの収入が見込めるか明確にします。

先を見据えて、今から資格取得を目指す選択もアリです!

給付金を貰いながらスキルアップを目指せるシンママ向け制度を活用しましょう!

養育費、婚姻費用、慰謝料

約束事は必ず公正証書などの合意文書を残しておきましょう。

養育費等の支払いが確定した場合は、収入として加算します。

離婚が成立するまで別居をする場合は、「婚姻費用」が請求できます。

この金額が後の命運を分けるので、弁護士を立てて確実に受け取れるようにしたいところです。

養育者を年収200万以下のパート主婦、相手が年収300〜400万と仮定した場合の相場は次のようになります。

| 子どもの人数 | 養育費 | 婚姻費用 |

|---|---|---|

| 1人 | 2〜4万 | 4〜6万 |

| 2人 | 4〜6万 | 6〜8万 |

| 3人 | 6〜8万 | 6〜10万 |

慰謝料は相手方に落ち度がある場合に請求対象となります。

相場としては50〜300万ですが、内容や状況によって違います。

あくまで相場であり、状況によって変わりますので、目安として参考にして下さい。

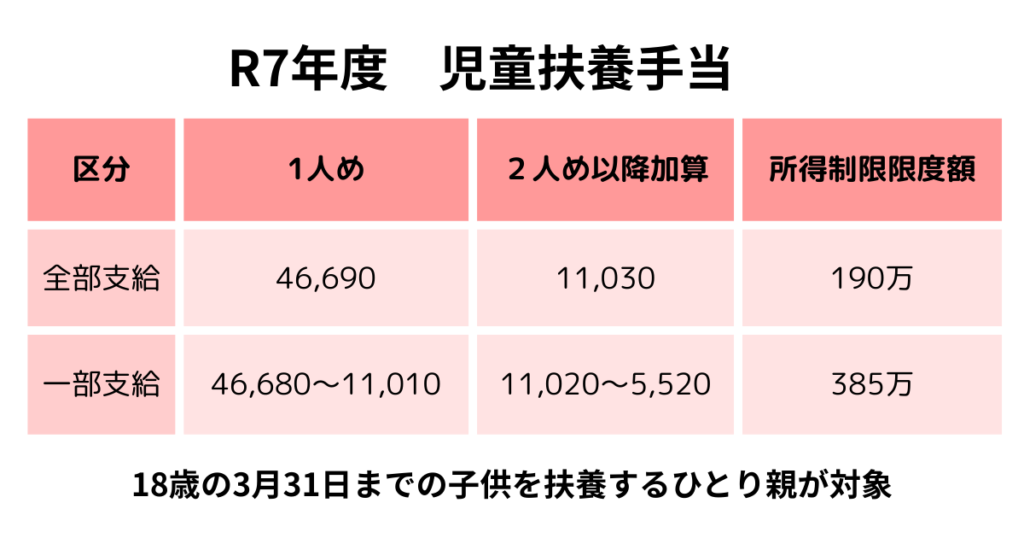

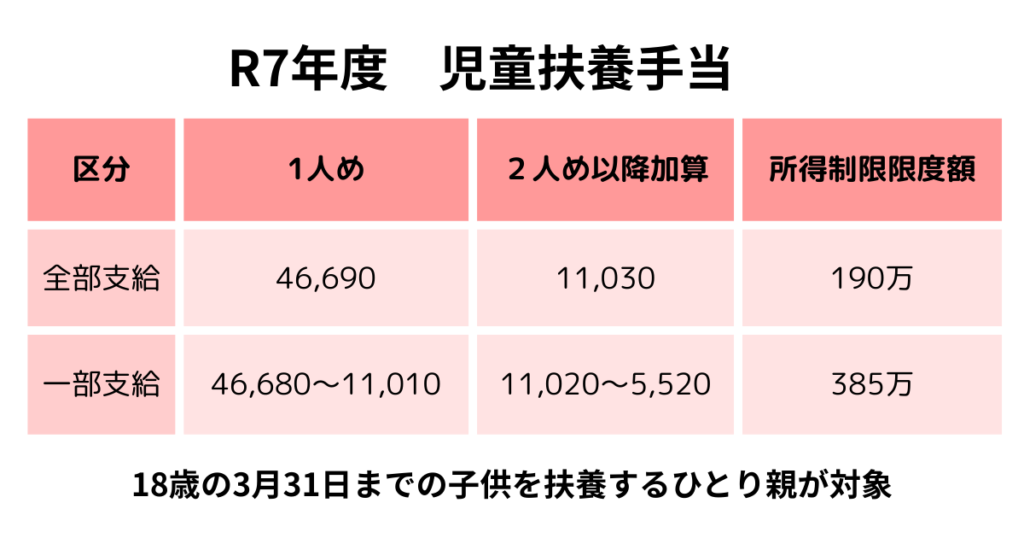

児童扶養手当など公的支援

ひとり親の命綱となる「児童扶養手当」は、18歳の3月31日までのお子さんを養育している場合に、前年度の収入要件をもとに支給額が決定されます。※障害のあるお子さんの場合は20歳まで

離婚後の予定支出を全て書き出す

毎月の固定費

- 家賃

- 光熱費(ガス代、電気代、水道代)

- 通信費

- 保険料

- 学費・保育料

- サブスク費

- その他ローンなど

最低でも1ヶ月の収支を把握し、相手の支払い分は除いて目安を計算します。

契約先を見直して固定費を抑えることも出来るので、離婚を機に家計を精査しましょう。

\ 3分で簡単シュミレーション!/

毎月の変動費

- 食費

- 交通費

- 医療費

- 衣服費

- 交際費

ここは「生活に必要な支出」なのか「娯楽要素がある支出」なのか見極めることが大事です。

我が家では食費・日用品費などの変動費の上限を決めて管理してます。

見落としがちな年払い支出

- 自動車税

- 入学・卒業に係る費用

- 家電修理・買い替え費

- 旅行などの娯楽費

- 引越しに係る費用※人による

- 弁護士費用※人による

年払いの支出や不定期の支出は見落としがちなので、見落としのないように書き出しましょう。

この支出を把握できているかどうかで、家計管理がうまくいくかが決まると思っています。

資産・負債の洗い出し

- 預貯金

- 投資額

- 保険の解約返戻金

- 住宅ローン

- 奨学金返済

離婚時に財産分与をする際に必要なので、あらかじめ把握しているとスムーズです。

相手が預貯金など握っている場合は、水面下で証拠を集めておきましょう。

マイホームを購入している人は、金額も大きいので一度資産価値を調べてみることをオススメします。

同時に負債の把握もして、手残りの資産がどのくらいあるか調べましょう。

将来リスク計算

- 子どもの教育費

- 老後に貰える年金額

子どもの教育費の概算

お子さんの今後の進路予定を概算します。

全て公立の場合、小学校から大学まで1人770万ほどの様です。

ただし、国の支援もあるので安心してください。

遺族年金を把握

「一家の大黒柱になった母親にもしもの事があったら、子どもはどうなるのか。。。」

一番心配するところですね。

遺族年金は「遺族基礎年金」と「遺族厚生年金」の2種類があります。

子ども1人の場合、遺族基礎年金は年額107万円(月額9万円弱)を受給できます。遺族厚生年金は厚生年金の加入状況により異なります。

老齢年金額の調べ方

老後年金がいくら貰えるかも把握しておくと安心です。

ねんきん定期便、ねんきんネットで調べることができますが、複雑で分かりにくいのですので、こちらを参考にして下さい。

婚姻中に扶養に入ってた場合は、離婚時に年金分割を請求をしておきましょう。

40代パートシンママの家計簿例:子ひとりの場合

目安となるのがあった方がいいと思うので、離婚後1年当時のわが家の家計の収支を公開します。

※わが家の場合、前年度所得の関係で児童扶養手当の支給開始が1年後になりました。

| 費目 | 収入 | 支出 |

|---|---|---|

| 給与 | 89,000 | |

| 養育費 | 40,000 | |

| 児童扶養手当 | 37,000(月額) | |

| 子ども手当 | 10,000(月額) | |

| 家賃 | 45,000 | |

| 食費 | 20,000 | |

| 光熱費 | 19,000 | |

| 教育費 | 18,000 | |

| 日用品費 | 15,000 | |

| 娯楽費 | 7,000 | |

| 通信費 | 1,500 | |

| 国保 | 10,000 | |

| 法テラス | 5,000 | |

| 積立NISA | 20,000 | |

| 収支 | 176,000 | 160,500 |

離婚当初からの家計簿は別サイトで公開しています。

まとめ|子連れ離婚は慎重に計画を練ることが大事!

最後におさらいです。

- 離婚後の生活拠点を決める

- 離婚後の必要生活費を詳細に洗い出す

- 収入(給料、手当)を把握する

- 支出を把握する

- 将来リスクの想定を概算する

離婚時は感情的になって投げやりになりがちですが、離婚前から冷静に準備をしていくことが、離婚後の幸せを掴む土台になります。

事前リサーチが命運を分けます!

以下の記事では、シングルマザーが住民税非課税世帯になる年収上限と、メリットデメリットについて解説しています。

ぜひチェックしてみて下さいね!

今後も離婚後の生活基盤を整える情報発信をしていきます。

最後までお読みくださり、ありがとうございました。

ではでは。

コメント