テンコです!

離婚後の生活基盤を安定させるためには、情報を取りこぼさないことが大事です。

今回は「年金分割」について詳しく解説して行きます。

年金分割は,離婚した場合に,お二人の婚姻期間中の保険料納付額に対応する厚生年金を分割して,それぞれ自分の年金とすることができる制度です。

法務省より引用

婚姻期間中、子育てに専念していた専業主婦や、扶養内でパートをしていた方が、年金受給者になった場合に不利にならないようにするための制度です。

厚生年金の納付額に差がある場合は、年金分割を申請するのをお勧めします。

テンコ

テンコ分かりやすく解説しますので、どうぞ最後までお付き合い下さい。

年金分割の仕組み

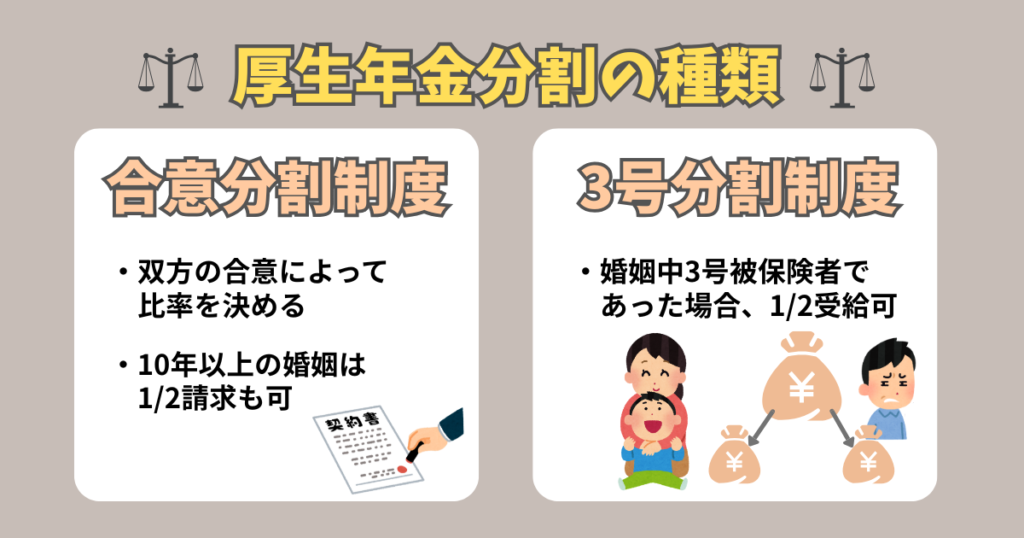

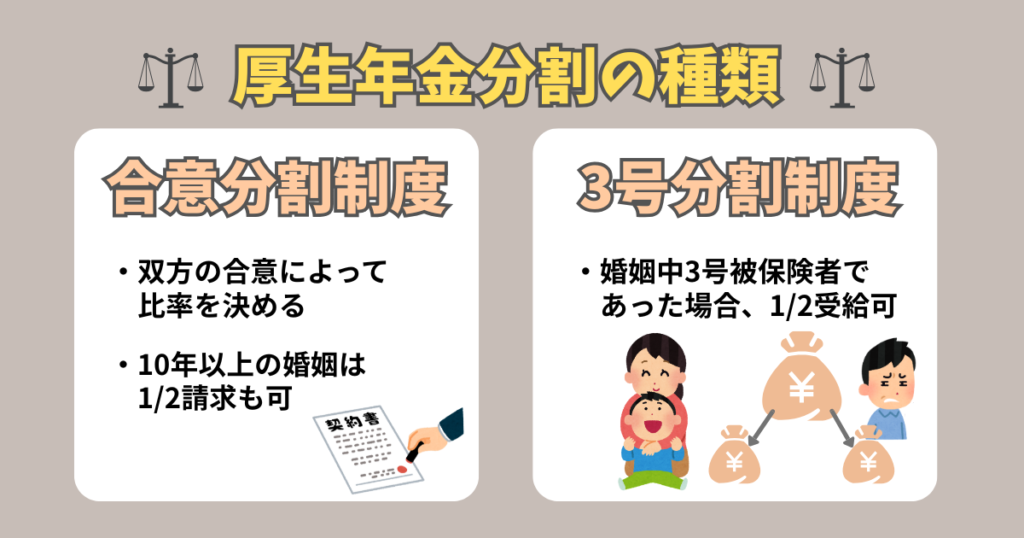

年金分割には方法が2つあります。

- 合意分割制度

- 3号分割制度

合意分割制度

婚姻期間中の厚生年金の納付額に応じて、受給分を当事者間の合意で分割することができる制度です。

婚姻期間中に夫婦で支払った厚生年金納総額から、得られる年金を均して分けるイメージですね。

具体的に言うと…

| A /B:厚生年金納付額 | 相手(A=200) | あなた(B=100) |

|---|---|---|

| 分割前受給額 | 200 | 100 |

| 受取る相手の分割額 | B÷2=50 | A÷2=100 |

| 支払う自分の分割額 | A÷2=100 | B÷2=50 |

| 分割後受給額 | 200 – 100 + 50=150 | 100 – 50 + 100=150 |

分割の比率は双方の合意で決めることができます。ただし、10年を超える婚姻期間がある場合は、2分の1分割を請求することができます。

- 婚姻期間中の厚生年金記録(標準報酬月額・標準賞与額)があること

- 当事者の合意または裁判手続きにより按分割合を定めたこと

- 請求期限(離婚後2年)を経過していないこと。

3号分割方式(2分の1方式)

ずっと専業主婦や扶養内パートなど第3号被保険者の方が、配偶者(元)が納付した分の年金受給額を2分の1に分割する制度です。

この場合、相手の合意は必要ありません。

- 国民年金の第3号被保険者であった方からの請求による

- 婚姻期間中に平成20年4月1日以後の国民年金の第3号被保険者期間があること

- 請求期限(離婚後2年)を経過していないこと

合意分割の請求が行われた場合、婚姻期間中に3号分割の対象となる期間が含まれるときは、合意分割と同時に3号分割の請求があったとみなされ、それに準じて計算されます。

結婚後、第3号被保険者が長い方は、年金分割をしないと将来の年金受給額が減ってしまいます。収入格差や納付実績の偏りがある場合は必ず申請しましょう!

年金分割すべきケース、見送るケース

年金分割は、特に厚生年金納付額に夫婦間で差がある時に格差を是正することができます。

共働きで、お互いの厚生年金納付額に差がない場合はあまりメリットはありません。

婚姻期間が10年以上なら年金分割がお勧め

| 分類 | 分割すべきケース | 分割を見送ってもよいケース |

|---|---|---|

| 婚姻期間 | 10年以上(2分の1分割の対象) | 10年未満(合意分割のみ検討) |

| 納付実績の差 | 元夫の厚生年金加入期間が長い・パート期間あり | 納付期間・保険料額に大差がない |

| 将来設計 | 老後に安定資金が必要、働き続けられない懸念あり | 自身の年金納付が十分で、老後資金に余裕あり |

| 合意形成 | 子育て・生活費優先で早期解決を図りたい | 合意分割(離婚協議書)で別条件に納得できる |

お互いに厚生年金加入していて合意分割になる場合、お互いの合意の上、分割の比率を決定します。

ですが、婚姻期間が10年以上になると、相手の合意がなくても2分の1分割を請求することができます。

年金分割のメリットがないケース

夫婦共働きで、どちらも厚生年金納付額に大差がない場合は、手間がかかるだけで大きなメリットはありません。

年金分割の手続き方法

必要書類

- 年金分割請求書※リンクから様式ダウンロードできます

- 離婚を証明する書類

離婚届受理証明書 または 戸籍謄本 - 分割方法を証する書類

標準方式】請求書の「標準的な2分の1方式により請求」にチェック

合意分割】離婚協議書や公正証書(分割割合が記載されたもの)の写し - 本人確認書類

マイナンバーカード(個人番号カード)または通知カード+運転免許証など - 年金手帳(ねんきん手帳)または基礎年金番号確認書類

年金機構から届いている年金手帳、もしくは基礎年金番号がわかる書類

最寄りの年金事務所に提出して下さい。

窓口持参、郵送(書留)の方法があります。

【合意分割】

離婚協議書がある場合:夫婦2人または代理人が請求する

公正証書がある場合:請求者1人で請求できる

【3号分割】

請求者1人で請求できる

具体的な流れは次の通りです。

申請の流れ

- 年金分割請求書

- 離婚証明書

- 分割を証明する書類

- 本人確認書類

- 年金手帳

提出先:最寄りの年金事務所

提出方法:窓口、または郵送(書留)

年金事務所で書類に不備がないか確認。必要に応じて追加書類を求められることがあります。

「分割決定通知書」が郵送され、分割割合および分割される月数が正式に通知されます。

翌年度以降の年金受給見込額に、分割分が反映されます。

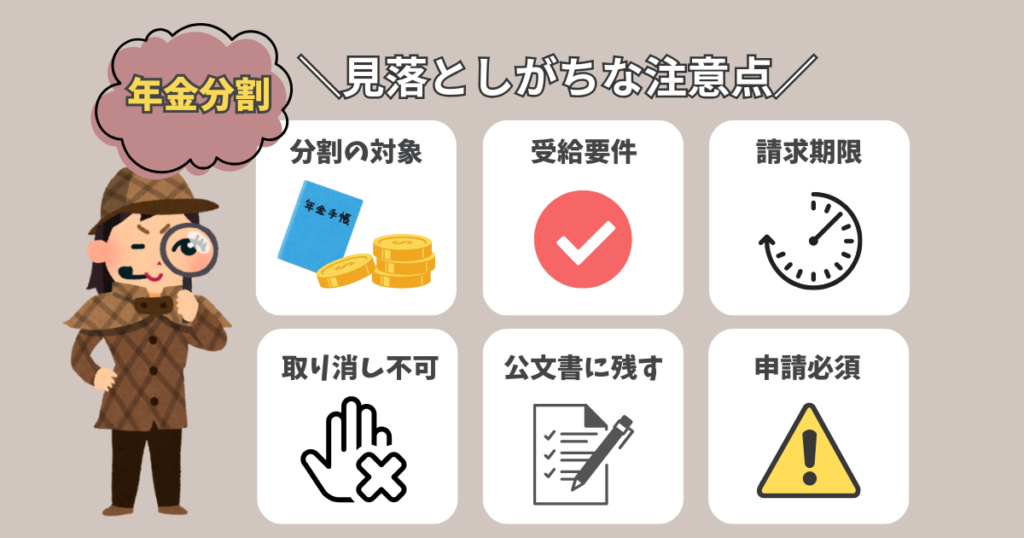

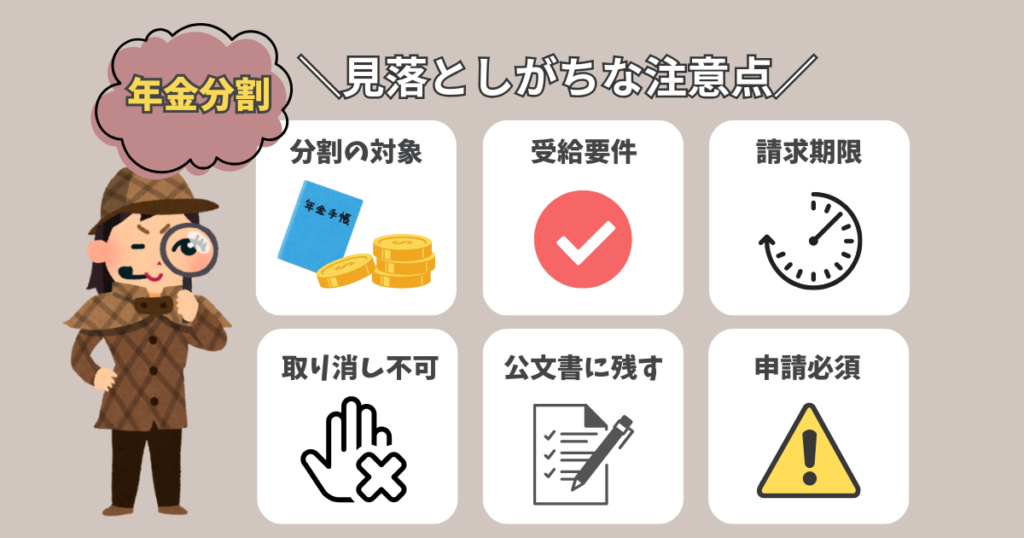

見落としがちな注意点

- 年金分割の対象:婚姻期間中の双方が支払った厚生年金加入分が対象

- 受給要件:老齢年金受給のための要件を満たす必要あり

- 期限厳守:離婚成立日から2年以内を過ぎると請求権が消滅

- 取り消し不可:一度請求すると請求方法・割合は取り消せない

- 合意分割の書面化:合意分割を選ぶ場合は、協議書や公正証書に必ず割合を明記する

- 申請必要:申請しないと分割されない

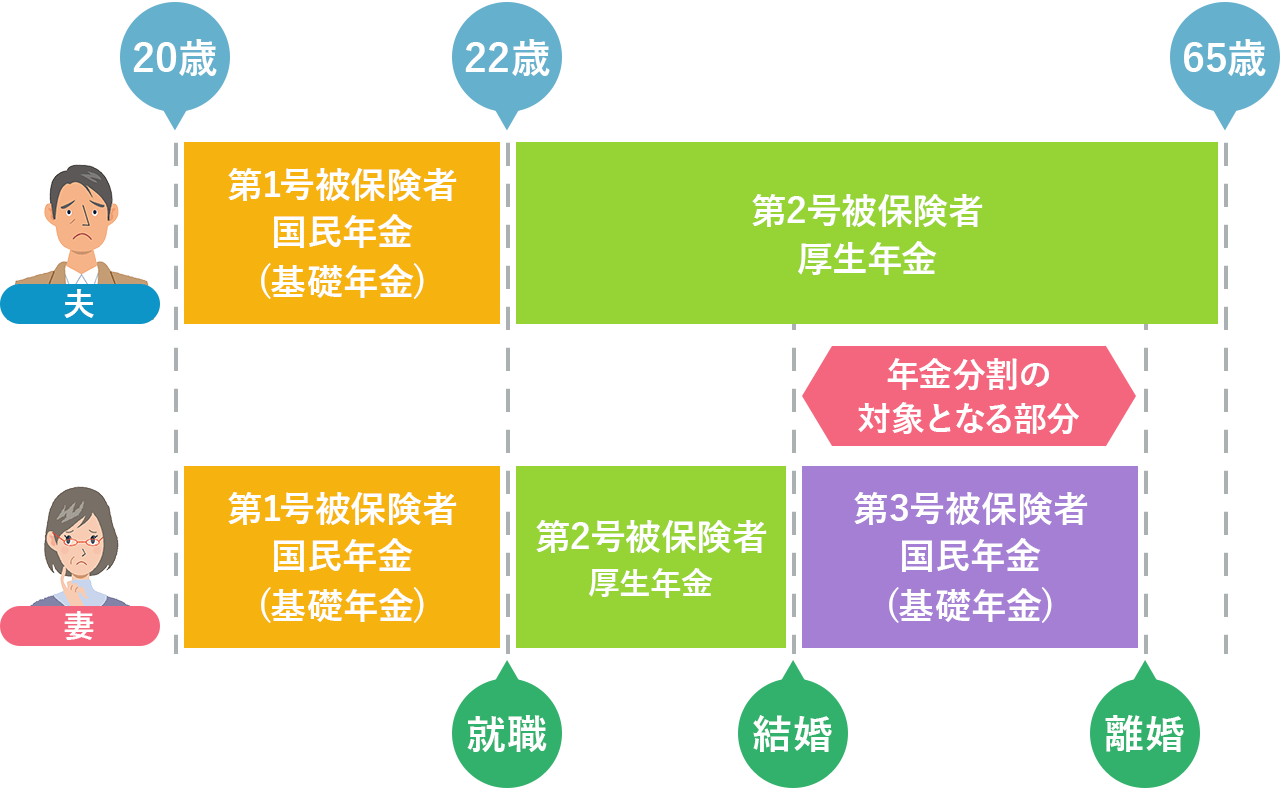

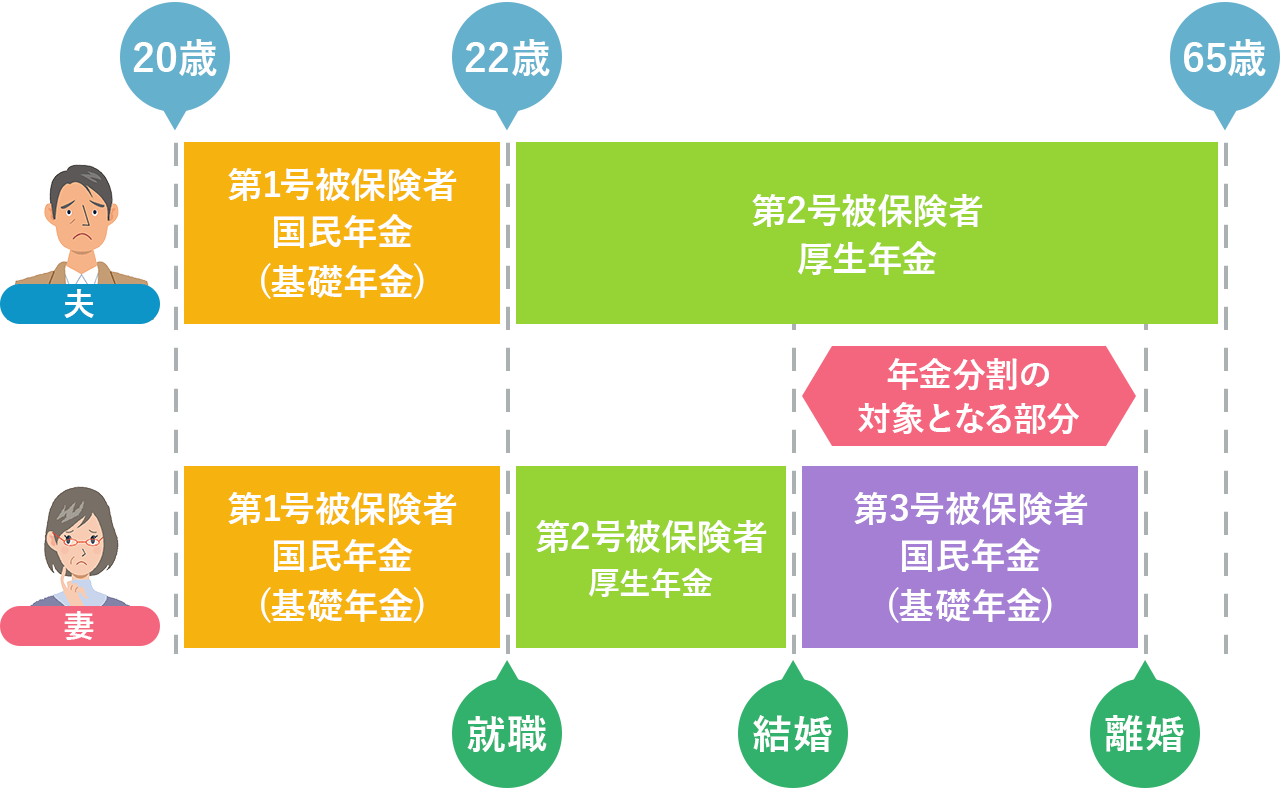

年金分割の対象となるのは婚姻期間中の厚生年金加入分

対象となるのは「婚姻期間中」の部分。

また、給与所得者が加入するする第2号被保険者が支払う「厚生年金」部分です。第1号被保険者は「国民年金」なので、対象外になります。※婚姻期間中に第2号被保険者期間があれば、その部分が対象です。

老齢年金受給の要件を満たしているか

老齢年金受給のために必要な受給要件、保険料納付済期間(10年)を満たしていないなどの場合は、例え分割されたとしても支給されません。

申請期限は離婚日から2年

離婚日から2年を過ぎると、請求権が消滅します。

取り消しができない

一度申請した内容は、取り消すことができません。慎重に内容を決定しましょう。

合意分割の書面化

合意分割で受給比率を決めたら、後々の事を考慮して、必ず公的な書面に詳細を明記しておきましょう。

婚姻期間10年未満の場合、合意拒否された場合は調停や訴訟、財産分与交渉に発展します。

労力に見合わないと思ったら、潔く諦めるのも大事です。

申請しなければ年金分割できない

申請しないと年金分割はできません。離婚日から2年以内にお住まいの地域の年金事務所に問い合わせて下さい。

年金分割のよくあるQ&A

- 合意分割と3号分割の違いは?

-

合意分割:夫婦で分割割合を自由に合意(50%が上限)

3号分割:専業主婦等第3号被保険者期間を自動で2分の1ずつ分割(合意不要)

- 別居期間が年金分割の割合に影響することはありますか?

-

別居期間が年金分割の按分割合に影響することはありません。特段な事情がない限り、分割割合は50%という判断をしている裁判所がほとんどです。

- いつから反映されますか?

-

自分の年金受給開始日に自分の年金と併せて支給がスタートします。現在では、基本的に65歳から受給が開始されます。

まとめ|第3号被保険者だった場合は必ず申請しよう!

最後におさらいです。年金分割の方法には次の2つの方法があります。

- 合意分割制度

- 3号分割制度

- 合意分割制度

双方の厚生年金納付額から計算された年金額を、双方の合意によって受給比率を決めて分割できる。

婚姻期間が10年を超える場合は、請求すれば比率を2分の1に定めることができる。 - 3号分割制度

婚姻後、第3号被保険者であった期間は、配偶者の厚生年金納付額から計算された年金額の2分の1を受給できる。

婚姻後、家事や育児で仕事をセーブするのは、ほとんどが女性です。

家庭を支えていた期間も、夫婦として平等に年金を受給できるシステムが日本にはあります。有難いことですね。

しかし、どれも申請しないともらえないケースが多いので、情報を取りに行くことがとても大事です。

記事を最後までお読みくださり、有難うございます。

離婚後の生活の土台を盤石なものにして、楽しいシングルライフを送りましょう!

ではでは。

コメント