テンコです!

小6男子を育てるアラフォーシングルマザーです!

自分にもしものことがあったら、子どもの生活はどうなるのか。

シンママには尽きない不安材料の一つです。

そこで今回は、子どもが受け取る「遺族年金」について詳しく解説します!

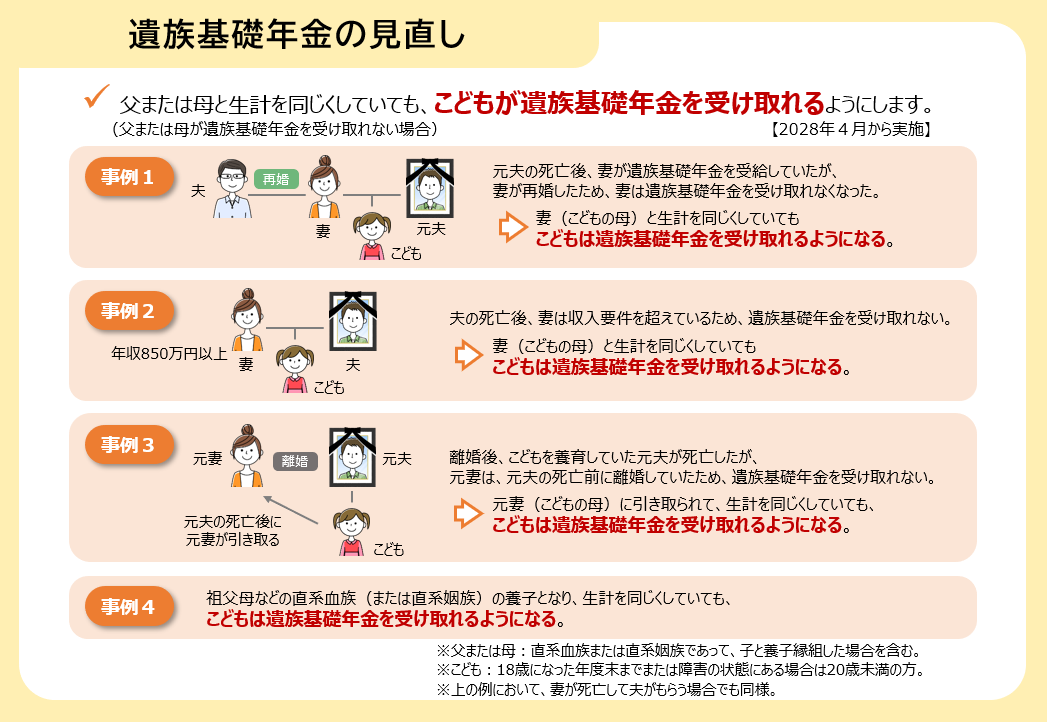

実は令和7年5月に遺族年金の改定案が国会に提出されました。これにより、さらに子どもが遺族年金が受給しやすくなると思います。(2028年4月より実施)

遺族年金は、国民年金または厚生年金保険の被保険者または被保険者であった方が、亡くなったときに、その方によって生計を維持されていた遺族が受けることができる年金です。

日本年金機構より引用

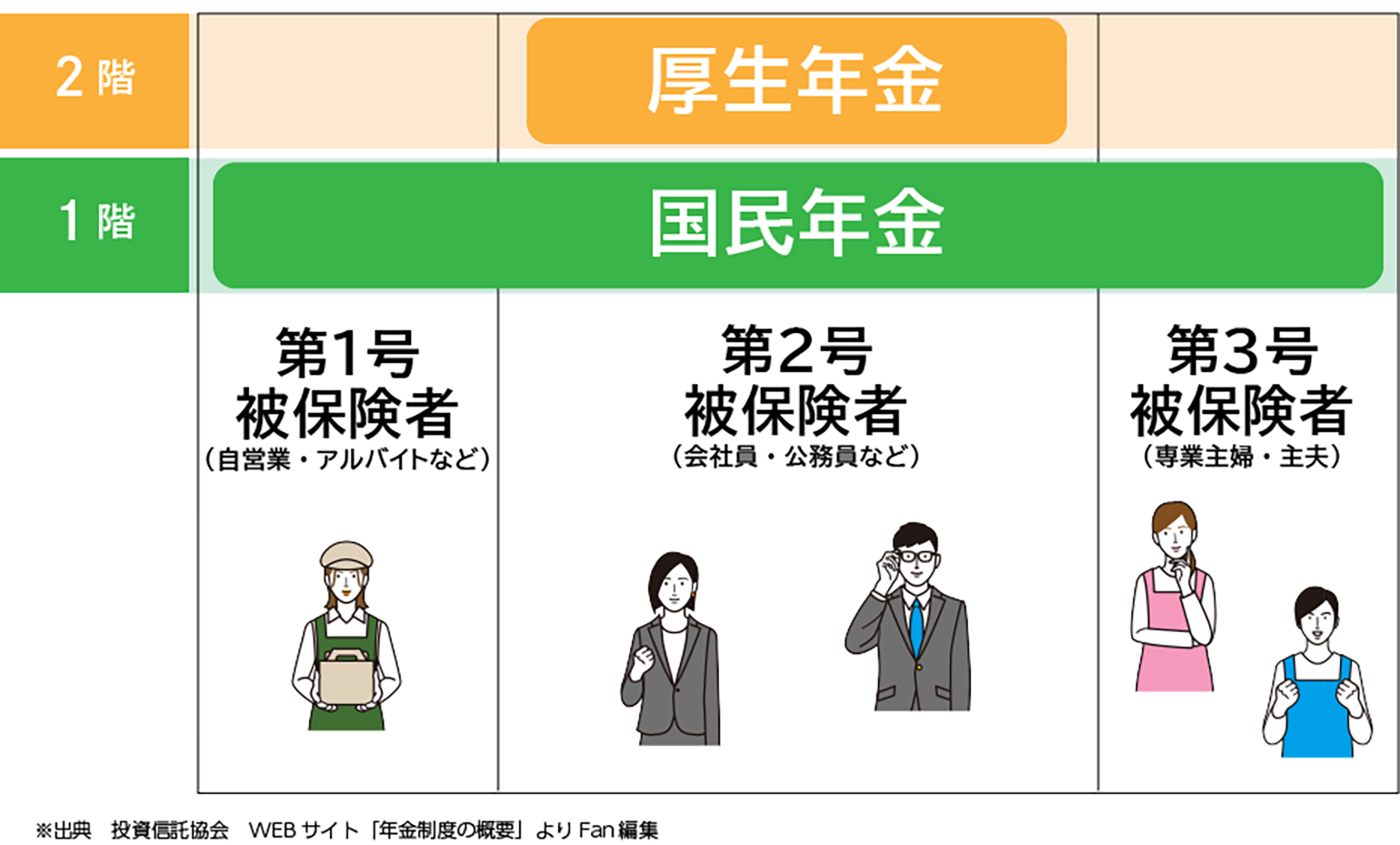

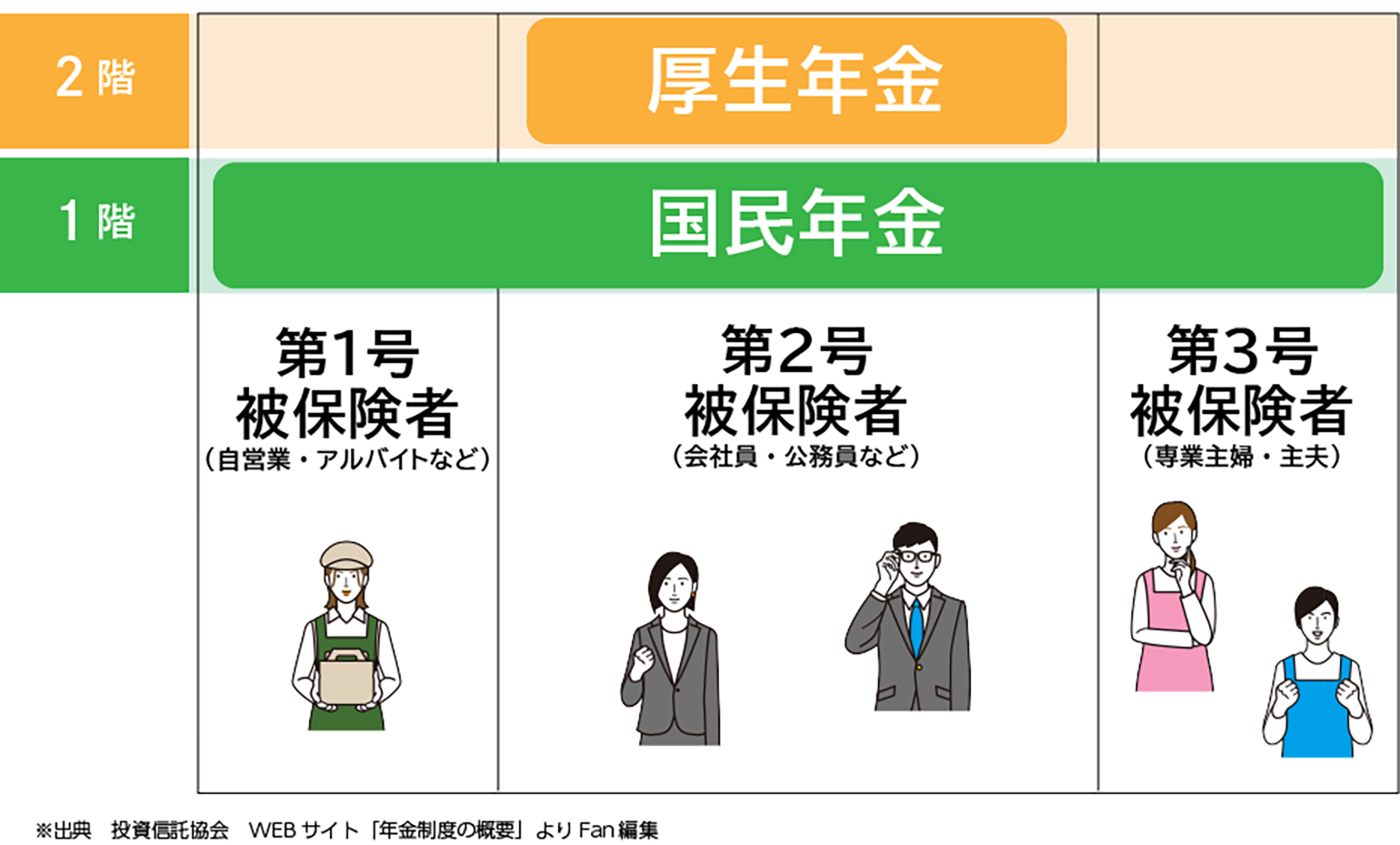

遺族年金は主に遺族基礎年金と遺族厚生年金の2種類があります。

- 遺族年金は月額約9万円程度

- 遺族厚生年金では厚生年金加入状況と年収で決まる

受取りや申請先は、ケースによって違います。

受給条件もあるので、条件を満たしているか確認が必要です。

今のうちにもしもに備えて、不安を小さくしておきましょう。

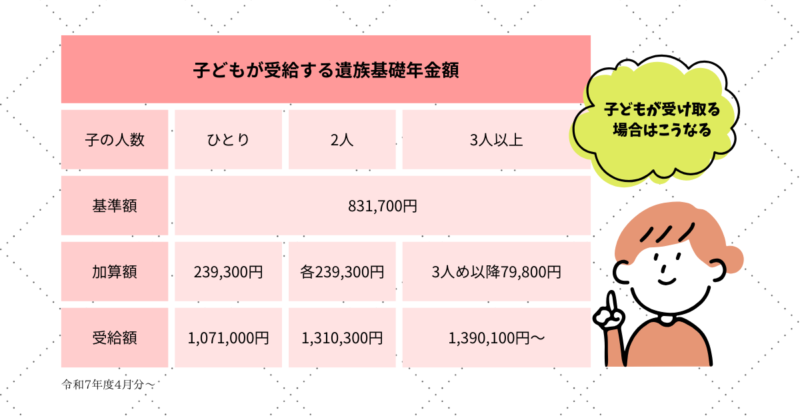

子どもが貰える遺族年金の種類と金額(2025年度)

親が亡くなった場合、子どもが貰えるのは主に2つ。

- 遺族基礎年金(国民年金)

- 遺族構成年金(厚生年金加入)

厚生年金加入者は2階建てになっており、受け取れる額が多くなります。

加入してなければ、子どもが受け取れるのは遺族基礎年金のみとなります。

遺族基礎年金

遺族基礎年金は、国民年金加入者(つまり全国民)が支給の対象となります。

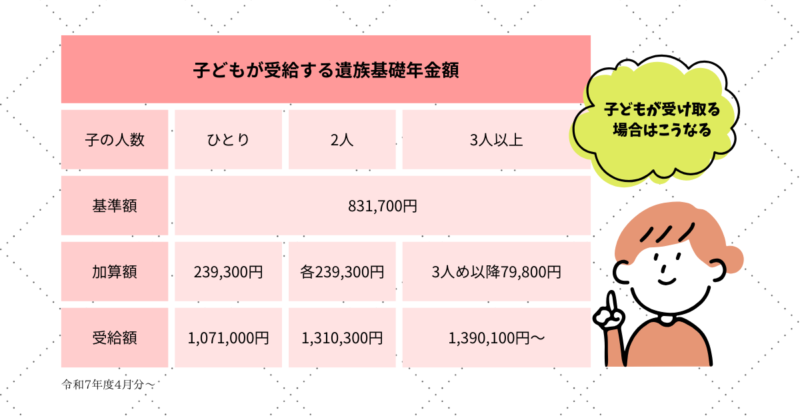

2025年4月分より改正され、受給金額が上がっています。子どもひとりでも、年額107万円(月額9万円弱)を受給できます。

遺族厚生年金

厚生年金に加入していた場合は、遺族年金に加えて「遺族厚生年金」も子どもに支給される可能性があります。

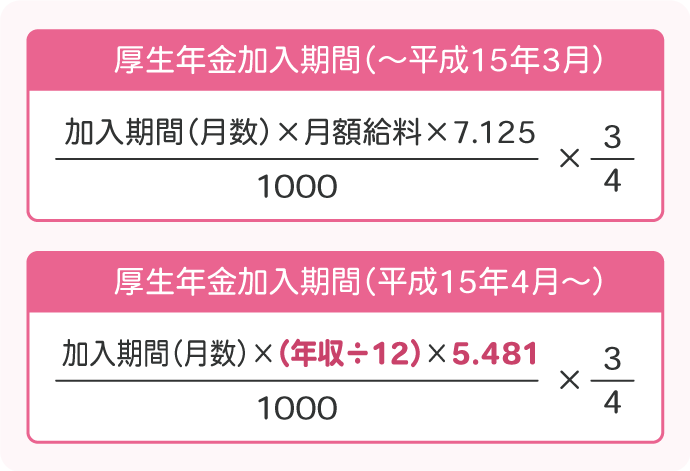

これは報酬比例(在職中の給料や賞与)で決まり、金額は人により異なります。

途中で法改正があったため、2つの計算式で出された額を合算します。

加入期間が300月(25年)未満の場合は、300月とみなして計算します。

実際の金額は年金定期便やねんきんネットで確認可能です。

遺族厚生年金には、子どもの人数による加算はありません。

厚生年金加入の方は、報酬と加入期間のみに基づき計算されます。

遺族年金の受給条件

遺族年金を受け取るには、条件があります。

遺族年金の受給条件

- 親が亡くなった時点で、年金の納付要件を満たしていること

- 亡くなった親により、生計を維持していた子ども

- 子どもの年齢が18歳の年度末内(障害のある方は20歳未満)

- 亡くなった親が国民年金、または厚生年金に加入していたこと

遺族年金が受給できなくなるケース

遺族年金の受給対象になっていたとしても、状況が変わって受給できなくなる場合があります。

その他、現行では子どもを引き取って養育する人が年収850万以上の場合は支給されません。

ですが、今後は収入要件はなくなる予定です。

遺族年金受給条件:ケース別解説

シングルマザーの死後、子どもを養育する人の受給について解説します。

元夫がこどもを引き取った場合

シングルマザーが亡くなったあとに、元夫が子どもを養育のために引き取った場合の遺族基礎年金は支給停止になります。

この場合、受給権はあるので、親と生計が別になれば支給は再開されるという意味になります。

子に生計を同じくする父または母がいる間は、子には遺族基礎年金は支給されません。

日本年金機構より引用

遺族厚生年金は、亡くなった親の加入条件により異なります。

ですが、これも今後は子どもが遺族基礎年金も受給できるようになります。

祖父母が引き取る場合

基本的には祖父母が引き取る場合、母方父方関係なく、養子縁組をしていても子どもは遺族基礎年金、遺族厚生年金ともに受給可能です。

| ケース | 遺族基礎年金 | 遺族厚生年金 |

|---|---|---|

| 養子縁組 | ◯ | ◯ |

| 未成年後見人 | ◯ | ◯ |

| 養育費受給している | △ | ◯ |

ただし、元夫から養育費をもらっている場合は遺族年金はもらえない可能性があります。

実際は、どの程度子供と面会をしているかなどで判断されるようです。

兄弟姉妹が引き取る場合

| ケース | 遺族基礎年金 | 遺族厚生年金 |

|---|---|---|

| 養子縁組 | ✕ | ✕ |

| 未成年後見人 | ◯ | ◯ |

| 養育費受給している | △ | ◯ |

兄弟姉妹が引き取った場合、養子縁組をすると子どもの受給権が失権します。

未成年後見人であれば、子どもが受給できます。

未成年後見人とは、何らかの事情で親権を持つ者がいなくなった未成年者を保護するために、家庭裁判所が選任する法定代理人のことです。未成年後見人は、親権者と同様の権利義務を持ち、未成年者の監護、養育、財産管理、契約等の法律行為を行います。

裁判所

受給手続きの流れと必要書類

遺族年金は、申請しなければ受給できません。手続きは基本的に子どもの保護者または親族が行います。

手続きの流れ

年金請求書(国民年金遺族基礎年金)様式第108号

年金請求書(国民年金・厚生年金保険料遺族給付)様式105号

(ダウンロードして使えます)

年金事務所窓口、自治体窓口にもあります。

死亡日が第3号被保険者の場合、遺族厚生年金の請求→年金事務所または年金相談センターへ

経過した期間を遡っての請求はできません。

必要書類

- 戸籍謄本(世帯全員分)

- 住民票

- 死亡診断書のコピー

- 親(母)の年金手帳や基礎年金番号がわかるもの

- 子どもの口座情報

その他、添付書類はケースバイケースなので、年金機構ホームページでご確認ください。

急に必要になるかもしれないので、誰が申請するのか、書類はどこに保管しておくのか。

事前にメモを残しておくのも大切な準備のひとつです。

手続きの〆切|時効は5年

実は、亡くなった後5年を迎えるまでに手続きをしないと、遺族年金は受給できなくなります。

【具体例】母親が2025年1月に死亡した場合

2030年1月までに手続きしないと、それ以前の期間分は遡って受給することができません。

早めに申請すれば、亡くなった翌月分から支給開始になります。

「うちは大丈夫だろう」と思って、手続きを知らないまま何年も過ぎてしまうケースもあるようです。申請しないと受給できないので、注意しましょう。

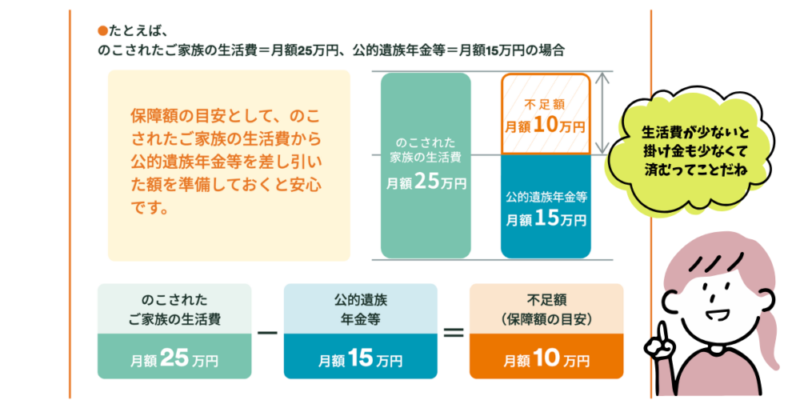

遺族年金だけで足りるのか?

年額107万円では、家賃や教育費まではカバーしきれないケースもあります。

子どもが経済的な理由で、選択肢を狭めることがないように、以下のような保険でカバーすることも検討してみましょう。

- 収入保障保険

- 学資保険

収入保障保険

収入保障保険では、万が一の際に毎月一定額が支給されます。

保険料が比較的安く抑えられ、長期の生活支出(家賃・食費・学費など)にマッチしやすい特徴があります。

特にお子さんが小さい方や、実家や元夫に頼らず生活設計をしている方の現実的な備えになります。

保証期間は基本的に子どもが独立するまでで考えておくといいと思います。

- 子どもが独立するまで

- 自分がリタイアするまで

- 住宅ローンが終わるまで(団信加入者は省く)

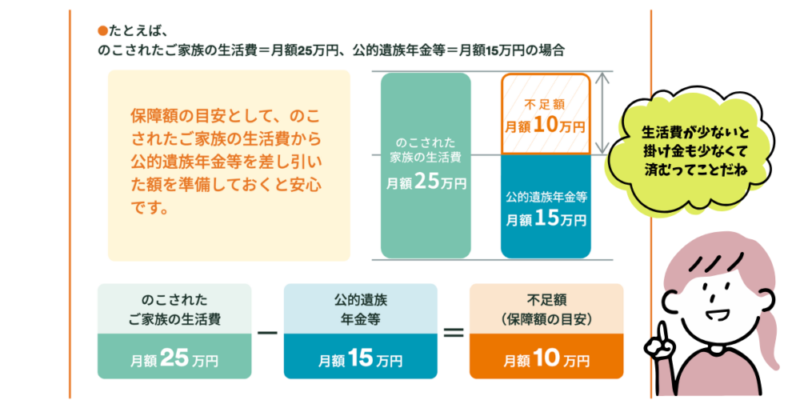

掛け金は、生活費から遺族年金で不足分を引いた金額を目安にします。

子どもの年齢にもよりますが、例えば中学生以上になると

- 部活動(遠征費・道具代)

- 塾や進学費用

- スマホ・交通費・お小遣い

などがかかるので、「誰が子どもを引き取るか」も考慮して決めると良いと思います。高齢で収入のない両親の場合や、兄弟姉妹など別世帯、元夫、と関係性や懐状況に配慮しましょう。

おすすめはFWDの収入保証保険。

非喫煙者なら喫煙者の最大54.9%割安に

例えば42歳シングルマザー(非喫煙優良体)、12歳(小6)子ども1人の場合

掛け金 月額1072円

【保証内容】

- 保険期間 51歳まで

- 年金金額 月額7万円

- 最低支払保証期間 5年

※満期直前で死亡した場合も、5年は支払われる

学資保険

学資保険は、大学進学時などにタイミングを決めてお金を渡せる保険になります。

学資保険は契約者が死亡した場合、その後の支払いは不要になり、保障は続きます。ですが固定金利なので、現状だとインフレ率に負ける可能性が高いです。

また、教育資金についても国の支援制度が充実しています。昨今は高等学校教育の無償化なども決まり、制度改革に合わせて本当に必要か判断されるといいと思います。

焦って加入せず、制度を理解した上で足りない分に保険を使いましょう。

高校無償化については学費が心配なシングルマザー必見!高校無償化制度を徹底解説で紹介しています。

よくある質問(Q&A)

- 配偶者が外国人だった場合でも、子どもの遺族年金は受け取れますか?

-

はい。子どもが日本に住んでいて、受給要件を満たしていれば支給されます。配偶者の国籍によって、子どもの受給権が左右されることはありません。

- 遺族年金と児童扶養手当は同時に受給できますか?

-

遺族年金は満額受け取れますが、児童扶養手当の額は、遺族年金の額が控除されます。遺族年金の額が児童扶養手当の額以上である場合には、児童扶養手当は支給されません。

- 養育費を支払っている元夫が亡くなった場合は、子どもは遺族年金を受給できますか?

-

元夫が養育費を支払っているなど、生計同一要件が認められれば、子に受給権が発生します。ところが、子に生計が同じ父または母がいる場合は、子には遺族年金は支給されないというルールがあります。

まとめ|子どもに「生活の安心」を残すために今備えよう

- 遺族年金には、「遺族基礎年金」と「遺族厚生年金」がある

- 「遺族厚生年金」は厚生年金加入者が対象

- 「遺族基礎年金」には子どもの人数による加算あり

- 受給期間は子どもが18歳の年度末まで

(障害がある場合は20歳まで) - 申請しないと遺族年金は受給できない

- 申請期間は死亡後5年内

シングルマザーである私達が亡くなったあと、国から「遺族年金」という形で子どもの暮らしをサポートする制度があります。

しかし、これは「最低限の暮らしの保障」であり、教育費やこころの余裕までカバーできるとは限りません。

今、出来ることは

- 子どもに遺族年金の存在を伝えておくこと

- 書類の場所や手続きを、書き記しておくこと

- 家計管理をして、貯金を増やしておくこと

- 必要に応じて、保険で不足を補っておくこと

そんな準備かもしれません。

子どもが将来、経済的な理由で不利益を被ったり、我慢することなく人生を選んで行けるように、今できることは今やって、先の不安を最小限にしておきましょう。

また、不安ばかり言っていては毎日がつまらないものになってしまいます。

「今この瞬間」を大切に、大切なお子さんとの時間も楽しんでいきましょう!

このサイトでは、離婚後のシングルマザーの自立を目指すために必要な記事を書いています。そちらもチェックしてみてくださいね。

最後までお読みくださり、ありがとうございます。

ではでは。

コメント